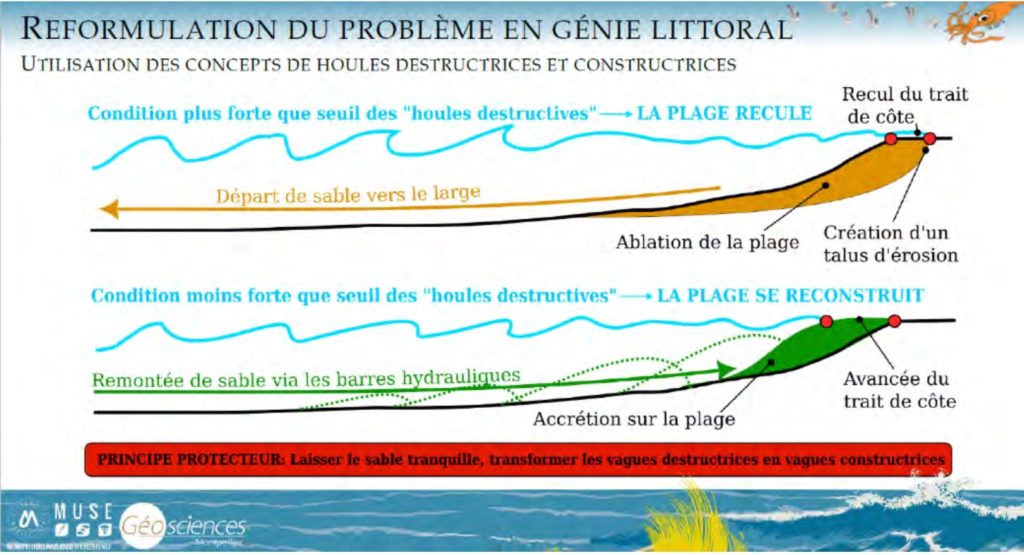

Beaucoup de gens croient que la disparition des plages est une fatalité et qu’on ne peut rien faire. Certains phénomènes, comme la montée des eaux, sont certes irréversibles à long terme si l’on ne peut stopper le réchauffement climatique. De même l’érosion du littoral semble un phénomène inexorable. Pourtant des solutions locales existent. En fait, la disparition des plages n’est pas un phénomène magique d’un dieu de la mer trop glouton, mais un phénomène physique et mesurable d’hydrodynamique1: les sédiments qui forment les plages apparaissent ou disparaissent selon des équations mathématiques. Quand le bilan est négatif = érosion ; quand le bilan est positif = accrétion. Tel type de houle va ainsi contribuer, en fonction de sa puissance, au départ du sable à l’endroit où la vague fait retour (le jet de rive). Mais en disposant un obstacle à tel endroit précis, on va modifier l’énergie des flux d’eau dans un sens ou dans l’autre. En provoquant, par exemple, un déferlement de la vague avant le bord de plage pour disperser son énergie, on peut atténuer ou annuler le phénomène d’érosion. Dans certains cas, on peut même provoquer le phénomène inverse d’accrétion (dépôt supplémentaire= la plage s’agrandit).

De la même façon, des déflecteurs de houle incurvés qui redirigent l’énergie de la vague vers le large et « cassent » la puissance d’impact de la vague suivante, vont limiter le phénomène d’affouillement.

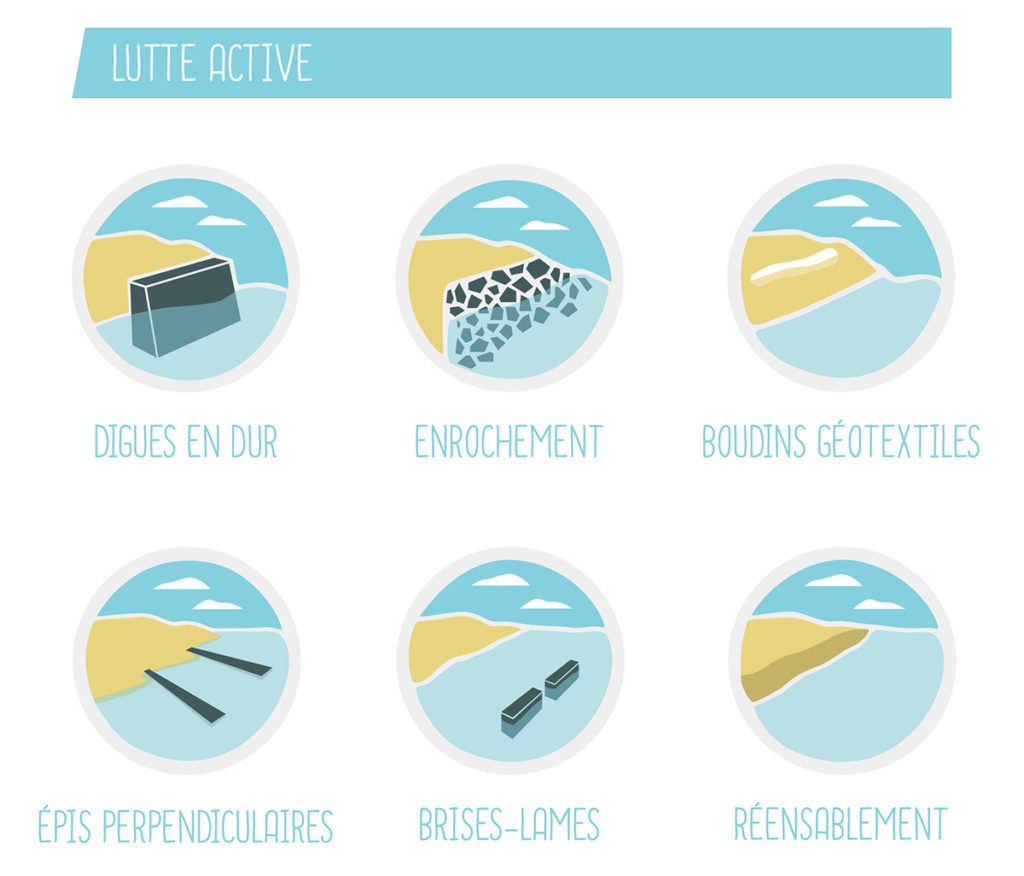

Une multitude de solutions techniques pour restaurer, stabiliser, entretenir

Il existe une multitude de solutions techniques pour préserver, stabiliser ou restaurer les plages menacées par l’érosion (au point où un spécialiste français actuel s’est attelé à un livre qui va passer en revue l’ensemble de ces techniques). La grande question qui se pose est: lesquelles sont efficaces? Certaines de ces techniques se contentent de remettre du sable, sans stabiliser, sable qui risque alors de repartir à la mer les années suivantes. D’autres vont réduire ou stopper le phénomène d’érosion du littoral, mais sans pour autant faire revenir le sable et restaurer la plage. Dans le cas de la plage du Rayolet, qui a presque totalement disparue, il sera sans doute nécessaire de combiner deux ou trois dispositifs: restauration et stabilisation.

Restaurer: « retrousser » la plage ou « l’engraisser »?

Pour restaurer cette plage, plusieurs techniques pourraient être envisagées. L’objectif est de reconstituer une plage d’au moins 10 mètres de large, comme cela a été fait pour les autres plages de Six-Fours qui en avaient besoin (ex. Plage des Roches Brunes).

Première technique, le « retroussement », comme cela a été fait aux Sablettes. Cette expérimentation de “retroussement” de la plage, effectuée en janvier 2021, consiste à remonter sur la plage du sable situé dans l’eau, à une dizaine de mètres du rivage. Le sable de la Plage du Rayolet se trouvant dans la baie, il suffirait de le remonter au bord.

Deuxième technique: « l’engraissement » qui consiste à remettre du sable. Toutefois, il ne faut pas mettre n’importe quel type de sable ou gravier. Le sable de carrière rend l’eau trouble pendant plusieurs années (ex. Bonnegrâce) et fait mourir les herbiers de posidonies. Il faut utiliser du sable de mer, comme sur la plage des Sablettes ou les Plages du Mourillon et de Pipady à Toulon, où il a été procédé à un « réensablement naturel ». Le plus simple est de profiter du sable de mer obtenu lors d’opérations de désensablement d’autres sites. Exemple: Le désensablement de l’avant-port du Lavandou profite aux plages du Lavandou ou le désensablage du port de Bormes-les-Mimosas profite aux plages de Toulon.

Troisième technique: le stockage du sable l’hiver, comme à la plage des Lecques. Mais retirer davantage de sable l’hiver, sur une plage dont le niveau a déjà fortement baissé, sans atténuateur ou réflecteur de houle risquerait d’être suicidaire.

Néanmoins, que ce soit par « retroussement » ou « engraissement », se contenter de remettre du sable ne suffit pas. D’après le Pr. Yves Lacroix, de l’Université de Toulon (Seatech), qui se réfère à une thèse de doctorat qu’il a dirigé, « le rechargement – sans autre protection – a une durée de vie moyenne de deux ans ».2 Il convient donc d’associer le « rechargement » en sable à un dispositif évitant le départ de ce sable, donc à stabiliser le sable.

Stabiliser le sable

Pour déterminer le meilleur moyen de stabiliser le sable sur la plage, il conviendrait de réaliser une étude. Il existe en effet plusieurs techniques pour stabiliser le sable des plages. Faut-il:

- des enrochements brise-lames en forme de « T » pour casser les vagues et maintenir le sable en place (comme sur la plage de la Coudoulière) ? Ou font-ils des dégâts à côté? Cette technique « dure » semble mise en question par les spécialistes.

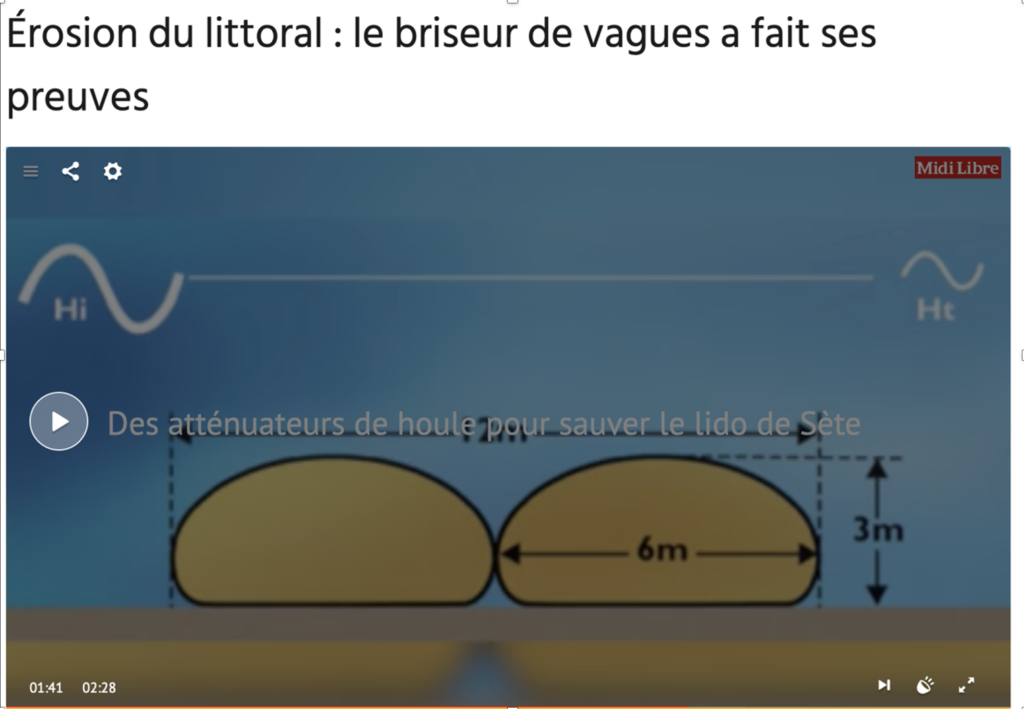

- des boudins « briseurs de vague » (ou « chaussettes » en géotextile remplies de sable au fond de l’eau atténuateurs de houle) qui semblent avoir fait leurs preuves en plusieurs endroits de la côte Méditerranée, de Sète à Grimaud ? Néanmoins, cette technique soulève d’autres questions, dont celle de la durée de vie du géotextile et de son entretien du fait des dégradations involontaires (ancres des bateau) ou volontaires (vandalisme).

- Autre technique fondée un peu sur le même principe que les atténuateurs de houle : des « racines » (artificielles) ou « bobines » autours de piquets sous l’eau : un atténuateur de houle en forme de « mangrove artificielle » comme sur la plage du Grau d’Agde.

- ou la technique du « mille-feuilles« ? : une couche de sable, une couche de posidonies, une couche de sable, une couche de posidonies, une couche de sable (réalisée aux Sablettes , à la plage de la Garonne au Pradet, ou la plage du prophète Marseille) … Selon une évaluation environnementale de la DREAL pour TPM: « la technique du « millefeuille » offre une plage qui résiste mieux à l’érosion et permet de réduire la force des vagues et ainsi de limiter les submersions marines ».

Enfin d’autres techniques, moins connues, mériteraient d’être testées.

Une approche, particulièrement intéressante a été développée par Frédéric Bouchette, de l’Université de Montpellier, qui combine des analyses scientifiques très précises, des solutions fondées sur la nature, locales et bio-inspirées, et une coconstruction avec la population locale.

Sur le plan scientifique, la modélisation de l’érosion repose notamment sur le principe suivant d’un équilibre entre les forces qui font partir le sable et celles qui le font revenir: « L’érosion dans la baie est en très grande partie due à la seule fraction d’énergie excédentaire de la houle, qui se manifeste lors des tempêtes, marées importantes ou phénomènes climatiques extrêmes. Plus précisément, l’essentiel du temps, la houle ramène le sable vers la plage, et contribue à la construction du trait de côte. On l’appelle alors houle constructive. Quand la houle dépasse un certain seuil, elle prend le sable et l’emporte vers le large. On l’appelle alors houle destructive. L’objectif d’une solution fondée sur la nature pour contribuer à protéger le trait de côte va alors être d’absorber la fraction d’énergie excédentaire de la houle pour ainsi maintenir voir lentement régénérer le trait de côte ».3

- Des pieux en bois placés à des endroits précis de la baie déterminés par des capteurs? il semblerait que la technique des pieux employée par le scientifique français Frédéric Bouchette (réseau Gladys, Géosciences Université de Montpellier) aient non seulement stoppé l’érosion de la plage mais fait revenir le sable sur les plages d’Ouvéa en Nouvelle Calédonie. Il conviendrait d’examiner si la technique est transposable sur la côte varoise.

- Des dalles de béton alvéolaires disposées en « restanques » et en zigzag, 1,30 m sous l’eau, à une vingtaine de mètres du bord et qui vont se remplir de sable, voire de posidonies. Cette technique, développée par un ingénieur strasbourgeois à la retraite, permet, d’après les essais en laboratoire, de maintenir le sable en place lors de la houle. Moins onéreux et plus durable a priori que les boudins géotextiles, il mériterait d’être testé en situation naturelle sur un échantillon de plage.

Préserver le haut de plage et les constructions

Le déflecteur de vague incurvé mis au point par un fabriquant de surf de Bayonne après les tempêtes dévastatrices de 2014 permet d’envoyer vers le haut une partie de l’énergie de la vague et de renvoyer vers la vague suivante le reste de l’énergie, réduisant ainsi fortement l’impact des tempêtes sur le bâti. Le dispositif a fait ses preuves à Biarritz puis sur d’autres communes menacées par les tempêtes.

- Voir par exemple: Van Van THAN, Modélisation d’érosion côtière :

application à la partie ouest du tombolo de Giens, Thèse effectuée à l’I2M (Institut de Mathématiques de Marseille) sous la direction de Yves LACROIX et Pierre LIARDET, 2015. ↩︎ - Minh Tuan Vun, « Une approche numérique pour la conception d’ouvrages de protection côtière au tombolo oriental de la presqu’île de Giens « , , thèse de mécanique des fluides mention ingénierie côtière, 2018; « Un étudiant pourrait avoir la solution pour protéger le tombolo Est de l’érosion », Var Matin, 06/03/2018: https://www.varmatin.com/environnement/un-etudiant-pourrait-avoir-la-solution-pour-proteger-le-tombolo-est-de-lerosion-212970 ; ↩︎

- Guide méthodologique Résilience du trait de côte. Des clés pour agir pour les collectivités de Méditerranée, Green Cross

France et Territoires, 2024, p.23. ResilienceTraitdeCote_VfinalePourDistribution.pdf ↩︎